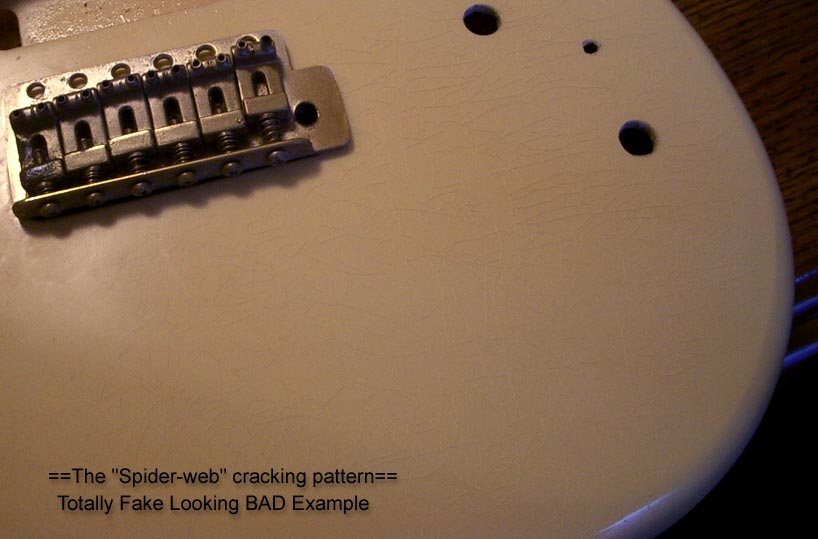

The picture above is an example of so called the “spider web’ cracking pattern. This effect is easy to create and it’s okay to apply on the fretboard, around the bridge, side of the body, and some other areas. However, you should not apply this on the entire guitar body or the face of the headstock as it will look VERY FAKE. Many relic guitars, even some very expensive high-end guitars have this pattern and people who don’t know much about the real vintage guitars fall into this trap.

説明用としてクラック入りの小さな木片を造ってみました。このクラッキングパターンはよく「スパイダーウェブ」って呼ばれるタイプです。これはボディのサイドとかブリッジ近辺等、部分によっては良いのだけど、ボディやヘッドの「表面」にこれをやるとひどく偽物っぽくなります。

(ヘタなエイジド加工をされたギターはそういうのが多いです。とっても高価なレリックギターでさえも多いです。でもVintageギターを見慣れていない人は「すごい」って勘違いしてしまうんですよね・・)

So, to make convincing look relic guitars, it is necessary to be able to control the cracking pattern in some degree. Again, here is the spider web pattern…

と言う訳で、リアルなvintageギターを再現するならクラッキングパターンをある程度はコントロール出来ないといけないです。ちょっと見にくい写真だけど、つまりスパイダー・ウェブと言われるこんなの;

and here is the liner checking pattern

と、ヘッドストックやボディ表面によく出現する長いラインのこんな割れ方;

Notice the cracking pattern of the left side and the right side are different

の最低二種類を表現出来ないと、シロートは騙せても鑑定のプロなら見た瞬間に偽物だとバレます。

左端と右端にあるヒビ割れパターンは明らかに違うでしょ?

そうそう、本物のクラックじゃなくてGibsonとかがやってるひび割れ模様をカッターナイフで「描いちゃう」という力技もありますね。不自然に見えないようにするには相当練習しないといけないでしょうね。

If a vintage guitar body has the spider web checking like this, I would avoid it as it is almost certainly a fake guitar.

駄目なエイジド加工のサンプルを造ってみました。

お高いVintageギターを買おうって時に、もしこんなパターンで割れていたら止めておいた方が懸命です。100%ニセ物とは言いませんけど、まあかなり怪しいです。仮に本物だったとしても、誰かが売りやすくしようとヘタなエイジド加工を施したと見るべき。それに、次に売る時に難しいです。まっとうに鑑定出来る人ならまず本物とは認めてくれないでしょう。

Comments